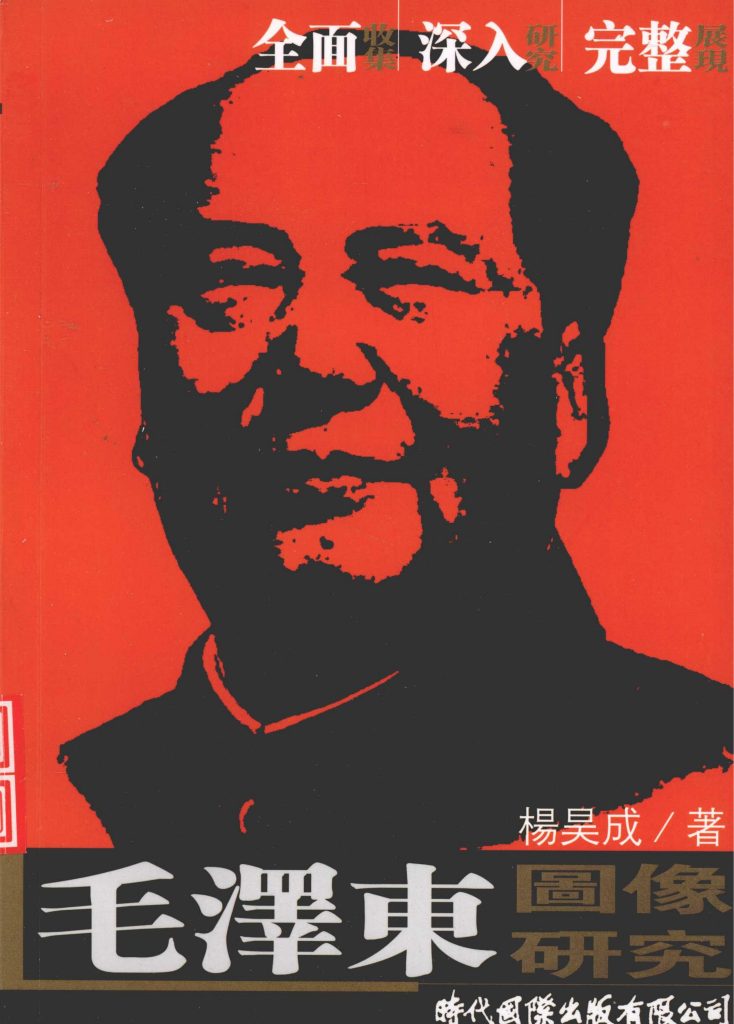

毛泽东图像研究|杨昊成

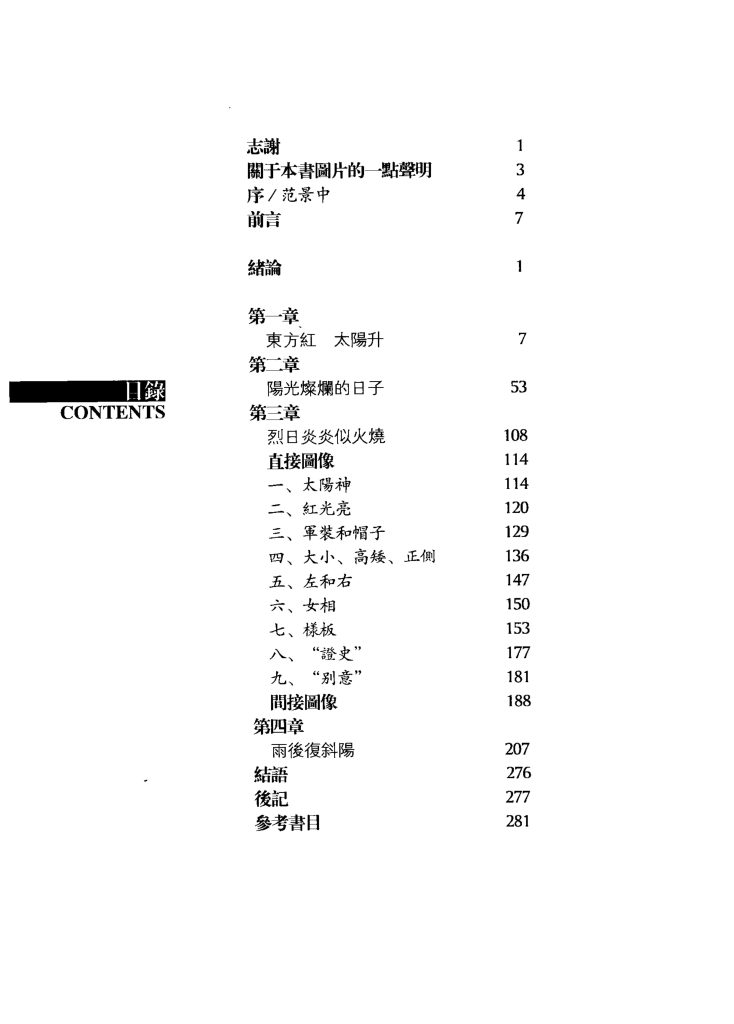

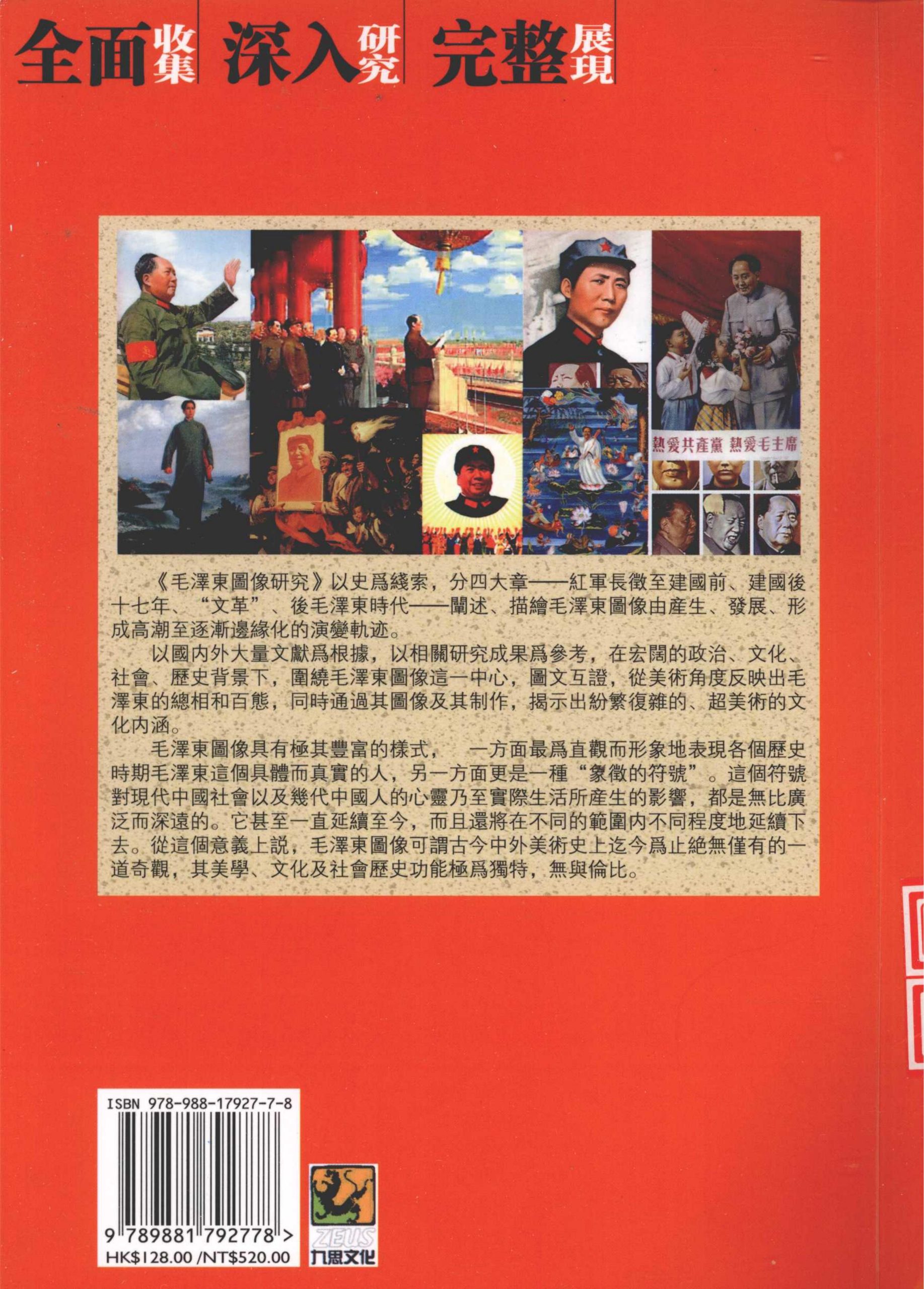

《毛澤東圖像研究》以史为线索,分四大章——紅軍長徵至建國前、建國後十七年、“文革”、後毛澤東時代——闡述、描繪毛澤東圖像由産生、發展、形成高潮至逐漸邊緣化的演變軌迹。

以國内外大量文獻为根據,以相關研究成果为参考,在宏闊的政治、文化、社會、歷史背景下,圍繞毛澤東圖像這一中心,圖文互證,從美術角度反映出毛澤東的總相和百態,同時通過其圖像及其制作,揭示出紛繁復雜的、超美術的文化内涵。

毛澤東圖像具有極其豐富的様式,一方面最为直觀而形象地表現各個歷史時期毛澤東這個具體而真實的人,另一方面更是一種“象徵的符號”。這個符號對現代中國社會以及幾代中國人的心靈乃至實際生活所産生的影響,都是無比廣泛而深遠的。它甚至一直延續至今,而且還将在不同的範圍内不同程度地延續下去。從這個意義上説,毛澤東圖像可謂古今中外美術史上迄今为止絶無僅有的一道奇觀,其美學、文化及社會歷史功能極焉獨特,無與倫比。

杨昊成(1963年10月—2018年10月25日),男,江苏宜兴人,南京师范大学外国语学院教授、美国文明研究所所长,江苏省外国文学学会、江苏省外国语言学会、南京市翻译家协会会员,全英文期刊《中华人文》主编。1983年本科毕业于南京师范学院外语系英语专业,2005年文学博士毕业于南京师范大学美术学院美术学专业,2006年至2007年在哈佛大学从事美国文明史博士后研究。1983年起任教于南京师范大学,开设”文学翻译””西方文明史”等课程,2007年主持创办”哈佛-随园论坛”。

杨昊成长期从事美国文化与文学、文学翻译研究,代表专著《毛泽东图像研究》被哈佛大学等多所高校收藏,译著包括《老人与海》《格列佛游记》《沉默的羔羊》等。1997年为《苏州园林》英语配音获巴黎国际Prix Mobius大奖,2012年获南京师范大学”师德标兵”称号。2018年逝世后,遗体捐献南京医科大学用于医学研究。

-余汝信著-新世纪出版社-2021_01.jpg)